|

Katalogtext zur Installation "wir waren ja nur Mädchen" von Martin Breindl, November 1998 |

|

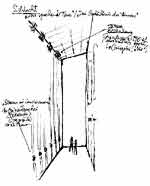

EIN HAUS ZUM SPRECHEN BRINGEN Irgendwann wird ein Gebäude errichtet und dann seiner Bestimmung übergeben. Menschen ziehen ein, benützen es, bewegen sich darin. Damit beginnt dieses Gebäude zu leben. Vielfältigste Begegnungen finden statt, Menschen erleben Freude, Sorgen, Kummer. Sie kommunizieren miteinander, lieben einander, hassen sich und hinterlassen Spuren. Das Gebäude altert. Alles was gesprochen, erlebt und getan wird fällt als eine Art Zeitschatten auf die Architektur eines Ortes. Betritt man einen solchen Ort, fühlt man oft einen Hauch seiner Geschichte. Als gäbe es einen Atem, einen Puls im Material des Hauses, als wäre es durchzogen von sensitiven Nervenbahnen, die alles registriert haben, was je in ihm geschehen ist. Und dann wünschte man, das Gebäude würde seine Geschichte wieder freigeben und einfach zu sprechen beginnen. Wände haben Ohren, aber Mauern schweigen. Normalerweise. Ein Haus zum Sprechen bringen, Vergangenes gegenwärtig werden zu lassen heisst die gedachte zeitliche Linearität von Geschichte aufzuheben, dynamische Prozesse zeitgleich zu kumulieren. Wir legen ein Fenster über einen Abschnitt der Zeit, und innerhalb dieses Fensters ist alles simultan vorhanden - erlebbar als Geschehen ohne Ursachen und Wirkungen, ohne hierarchische Abhängigkeiten und moralisierende Wertungen. Je grösser dieses Fenster, dieser Zeitausschnitt ist, desto mehr beginnt die räumliche Stabilität des konkreten Ortes aufzubrechen. Wände verschwinden, die reale Architektur verschwimmt. Die übereinanderliegenden Zeitschatten verdichten sich, erstarren zu realem Geschehen. Was übrigbleibt ist nicht die aus Stein gebaute Architektur des Hauses sondern das vielfältige dynamische Beziehungsgeflecht der Menschen, die sich in ihm beweg(t)en. |

|

DAS ZEITFENSTER / DIE STIMME(N) DES HAUSES Es gab eine Zeit im Leben des Gebäudes, das jetzt "OK - Centrum für Gegenwartskunst" heisst, da war es ausschliesslich von Frauen bewohnt. 24 Jahre lang - von 1945 bis 1968 - war es der Mikrokosmos einer Klosterschule, der keine Männer zuliess, im Makrokosmos einer Geschichte, in der (zumindest offiziell) keine Frau etwas verloren hatte. Das Fenster, das es aufzustossen galt, geht in eine Zeit, aus der die (männliche) Geschichtsschreibung Frauen verschwinden hat lassen. Wobei seltsamerweise zwei Befreiungsversuche den Rahmen dieses Fensters bilden: die Befreiung von der nationalsozialistischen Ideologie einerseits und die Studentenbewegung des Jahres 1968 andererseits. Um das Gebäude zum Sprechen über diese Zeit zu bringen, wählten wir als Stimme die Stimmen der Frauen, die damals das Haus belebt haben. Ihre Erlebnisse und Gedanken sollten als sinnlich wahrnehmbare Ereignisse an den Ort zurückgebracht werden, an dem sie entstanden sind. Auf einen Aufruf (mit alten Klassenfotos) in den Medien meldeten sich zahlreiche ehemalige Schülerinnen. Mit etwa 70 von ihnen wurden ausführliche Gespräche geführt, die auf Band aufgezeichnet wurden: über die Schule, über das Leben in dieser Zeit, über das Frauenbild, über Wünsche und Träume und ob sie in Erfüllung gegangen sind; aber auch über Alltäglichkeiten wie Mode, Essen, Kino oder Musik. Die Gespräche wurden nach der "oral history" Methode gestaltet, d. h. in bewusst entspannter Atmosphäre mit nur wenigen behutsamen (Nach-)Fragen. Wichtig war der persönliche Duktus, der möglichst individuellen Erfahrungen Raum geben sollte. Vermieden sollte werden, dass von vornherein eine Realität konstruiert wird, die den Tatsachen nicht entspricht. Und das kristallisierte sich aus den Gesprächen dann auch klar heraus: So etwas wie die Wahrheit existiert nicht. Es gibt eine Fülle von Wahrheiten, die in ihren Weitläufig- und Widersprüchlichkeiten zusammen ein dynamisches Feld ergeben, das wir Wirklichkeit nennen.

|

|

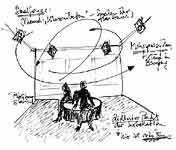

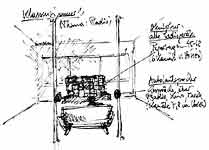

Zone 1: Stream Of Consciousness

Dieser Bewusstseinsstrom liegt eingebettet in einer Soundscape, einer akustischen "Zeitreise" durch die Jahre 1945 bis 1968, ausschliesslich aus Klangmaterial generiert, das in jener Zeit im Medium Radio erklungen ist. Gerade in diesen Jahren trat ja eine drastische Veränderung im alltäglichen Umgebungslärm ein. War man bis dahin fast ausschliesslich "natürlichen" Geräuschen aus Natur, Handwerk oder Industrie ausgesetzt, nahmen allmählich "künstliche", von Medien verbreitete Klänge zu, bis sie schliesslich die natürlichen verdrängten. Oder, um mit R. Murray Schafer zu sprechen: "Radio has become the clock of the western civilization, taking over the function of social timekeeper from the church bell and the factory whistle. (...) Radio has become the birdsong of the twentieth century." |

|

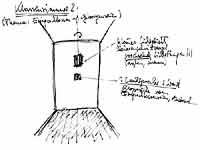

Zone 2: Brennpunkte der Erinnerung

"Mein Erlebnis von der Einschreibung: (...) Ich habe von der Direktorin einen Vogelkäfig bekommen, so einen Scherenschnitt-Vogelkäfig, den man auseinanderziehen kann, was wunderschönes mit einem bunten Vogel drin. Ich bin in Tränen ausgebrochen, weil für mich war das jetzt nicht das wunderschön geschnittene Geschenk, sondern ein Symbol für Einsperren." (aus einem Gespräch) Diese Ambivalenzen zeigen deutlich die Unmöglichkeit einer eindeutigen (moralischen) Bewertung von Situationen, etwas, das wahrscheinlich für die Gesamtsituation der Klosterschule umso mehr gilt.

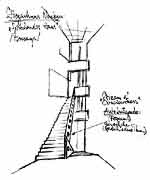

Um die elementare Kraft dieser Erinnerungen zu unterstreichen, wurden hier auch starke optische Inszenierungen gewählt. Assoziative Raumsituationen, sich verändernde Bilder, genauso wie sich Erinnerungen verändern, wenn sie in Beziehung gesetzt werden. |

|

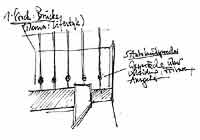

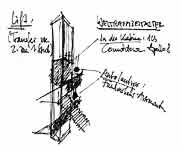

Zone 3: Individuelle Archive - das virtuelle Klassenzimmer In diesem Raum soll den individuellen Stimmen und dem, was sie zu sagen haben, ungeteiltes Gehör gegeben werden. Besucher haben nach ihrem Weg durch das Kollektivgedächtnis des Hauses die Möglichkeit, sich aus ihren persönlichen Motiven heraus (wissenschaftliches Interesse, persönliche Anteilnahme, schlichte Neugier) mit der/n einzelnen Geschichte/n der interviewten Frauen ohne Ablenkung zu beschäftigen. Aus den Altbeständen des Hauses wurde ein Klassenzimmer eingerichtet, mit originalen Schulbänken und -sesseln. Die Stimmen der Frauen, die einmal an diesen Bänken ihre Schulzeit verbrachten, haben dort wieder Platz genommen. Über Kopfhörer kann man auch Erzählungen hören, die nicht in das Kollektivgedächtnis der Installation Eingang gefunden haben. |

|

(künstlerische Konzeption: Andrea Sodomka, Martin Breindl; Text und Skizzen: Martin Breindl) |